1. CONTEXTE ET ETAT DE L’ART

En bio-électromagnétisme, la dosimétrie électromagnétique consiste à caractériser l’exposition des êtres

vivants aux rayonnements non ionisants afin d’évaluer les effets thermiques ou biologiques potentiels [IEEE Standard, 2019], [ICNIRP, 2020]. Elle contribue à garantir des niveaux d’exposition recommandés aux champs électromagnétiques émis par les appareils rayonnants (par exemple, les téléphones mobiles, les appareils connectés, les équipements médicaux…) [IEEE Standard, 2019], [ICNIRP, 2020].

Dans une étude récente, Lim et al ont résumé les données existantes sur d’éventuels effets néfastes des

rayonnements électromagnétiques sur la santé. Certaines études menées sur des animaux ont révélé des effets cancérigènes [Lim, 2023]. Il devient donc important de mettre en place des moyens de quantifications fiables.

La caractérisation repose sur la bonne prise en compte des sources (les dispositifs) et des cibles (les

individus). Or, les tissus et la morphologie des individus différent selon le sexe, l’âge, la taille, le poids. Des études ont été menées ces dernières années sur des adultes, des enfants et des nourrissons [Bakker, 2010], [Wiart, 2008], [Li, 2015], [Morelli, 2021] montrant des niveaux de DAS différents. La distribution des tissus à l’intérieur du corps a également une importance notamment sur les organes particuliers comme l’œil ou l’oreille [Keshvari, 2005], [Vilagosh, 2020], [Poljack, 2017], [Aricioglu, 2021]. Il en va de même pour les postures et les usages [Liorni, 2016].

Par ailleurs, afin de satisfaire les débits envisagés, la technologie 5G est prévue pour fonctionner dans 3

bandes autour des fréquences 3.6, 26 et 39 GHz. Aux hautes fréquences, la répartition de DAS se fait

essentiellement proche de la surface du corps humain avec des niveaux potentiellement très élevés localement [Kaburcuk, 2020], pouvant induire de forts gradients de température [Kodera, 2018], [Nakae, 2020], [Hirata, 2021].

La dosimétrie peut être réalisée par des mesures directes [Blackman, 1977], [Chou, 1996], des simulations numériques [Wang, 2006], [Bakker, 2010], [Yacoob, 2012] ou un protocole basé sur les deux ([Gallucci, 2024], [Kapetanović, 2023], [Derat, 2022], [Sacco, 2024], [Lundgren, 2021], [Derat, 2024], [He, 2021]).

Concernant la partie expérimentale, les mesures OTA (Over-The-Air) permettent d’évaluer les

performances des dispositifs rayonnants, tels que les téléphones mobiles, dans leur mode de fonctionnement réaliste [Qi, 2024]. L’intérêt de la caractérisation OTA réside principalement dans la mesure des dispositifs dont la conception exacte est inconnue, notamment lorsqu’il n’existe pas de fichiers CAO disponibles.

Cependant, cette approche a ses limites, car elle ne parvient pas à simuler de manière satisfaisante l’interaction du dispositif avec son environnement réel (comme le corps humain).

En dosimétrie numérique, il s’agit d’évaluer les niveaux de débit d’absorption spécifique (DAS) (pour les

fréquences jusqu’à 10 GHz, les niveaux de densité de puissance absorbée (DP) (pour les fréquences supérieures à 10 GHz), ou simplement les champs électriques/magnétiques chez les êtres vivants en présence de dispositifs électromagnétiques rayonnants à l’aide de méthodes de calcul électromagnétique (CEM) ([Clemens, 2001], [Podebrad, 2003], [Weiland, 2008], [Laisne, 2013], [Yee, 1966], [Johns, 1987]). Des mesures réelles peuvent être effectuées pour évaluer la dosimétrie, mais elles sont généralement invasives, coûteuses et peuvent avoir des conséquences néfastes pour la santé, en particulier pour les nouvelles technologies en cours de développement [Blackman, 1977], [Chou, 1996]. En outre, lorsqu’il s’agit de basses ou de hautes fréquences, les mesures dosimétriques deviennent très difficiles.

Avec l’arrivée de nouvelles technologies telles que la technologie 5G, les méthodes d’évaluation doivent

également évoluer pour relever les nouveaux défis. En outre, à mesure que les outils de simulation, les

fantômes humains (numériques [Itis] ou physiques [Gosselin, 2014], [Bücking, 2017]) et les outils de mesure progressent, le domaine de la dosimétrie progresse également. Il est à noter que, comme nous entrons dans l’ère de la 5G et bientôt de la 6G, le nombre de dispositifs rayonnants qui nous entourent augmente très rapidement. On peut voir ces appareils partout, dans les véhicules, à la maison, dans les hôpitaux, dans les zones industrielles, etc. Cette prolifération rapide de l’exposition aux ondes électromagnétiques nécessite de nouvelles méthodologies pour l’évaluation du DAS/PD. Il est très difficile de s’appuyer uniquement sur des simulations numériques. D’autre part, la caractérisation de l’exposition sur des cobayes humains n’est pas envisageables.

Afin d’avoir une caractérisation fiable et réaliste de l’exposition, les sources ET les cibles doivent être

décrites avec précisions. Cependant, en simulation, il est difficile de disposer des détails des dispositifs mis sur le marché (c’est-à-dire le fichier de conception assistée par ordinateur (CAO) du dispositif

électromagnétique avec toutes les propriétés du support, les circuits et les sources). En mesure, les phantoms existant ne prennent pas en compte la grande diversité des individu (sexe, taille, poids, âge, …).

En outre, l’augmentation rapide du nombre de dispositifs rayonnants, notamment avec l’émergence de la

technologie 5G, nécessite des méthodes de caractérisation plus robustes pour répondre aux nouveaux défis d’évaluation [Qi, 2017]. Les limitations des méthodes actuelles, qui reposent majoritairement sur des simulations numériques ou des mesures isolées, soulignent la nécessité de développer des approches intégrées qui puissent prendre en compte la diversité des conditions d’utilisation et des conceptions de dispositifs.

C’est dans ce cadre que s’inscrit ce sujet de thèse.

2. OBJECTIFS DE LA THESE

2.1. Description et objectifs

Avec l’essor des nouvelles technologies, les caractéristiques des sources EM (forme des signaux,

fréquences, modulations…) ainsi que la diversité des êtres vivants (adultes, enfants, femmes enceintes…) ont des impacts différents sur les tissus biologiques. Cependant si la mesure permet de bien caractériser les sources, elle ne peut pas mesurer l’exposition d’un corps humain. Avec les modèles voxélisés la simulation le peut mais la modélisation précise du dispositif réel n’est pas possible (description du dispositif non accessible, problème multi-échelle de la simulation). L’idée ici est de tirer avantage de ces deux aspects pour avoir une caractérisation réaliste en termes de sources et de cible.

Dans ce contexte, le LEAT et ART-Fi ont répondu à l’appel à projet Radiofréquence et santé de l’ANSES

[ANSES] en 2023 et leur projet CLEAR-ISU a été retenu. Ce projet a pour objectif de mettre en place un

protocole basé sur la mesure et la simulation pour caractériser l’exposition des personnes aux dispositifs

actuels. L’originalité réside dans la double caractérisation numérique et expérimentale de l’exposition de cas réalistes sur diverses catégories d’individus en tenant compte de la grande variabilité des paramètres

environnants comme les caractéristiques des sources (position/orientation par rapport aux individus, forme d’onde, fréquence 4G/5G, puissance d’émission) et des différentes cibles (taille, poids, sexe, âge, enceinte ou non, posture). Il vise à estimer les niveaux de DAS et de densité de puissance en faisant varier des paramètres tels que les technologies, la localisation/position des dispositifs (téléphone, oreillettes…), la morphologie et la nature des tissus afin de créer une base de données fiables grâce :

- A l’utilisation de la plateforme de mesure ART-MAN afin de générer des modèles de sources

équivalentes permettant d’avoir une description fidèle du dispositif sous test dans le code multiphysique du LEAT. La partie simulation se servira de ces données pour exposer différents types de cibles. - A l’utilisation du code multiphysique du LEAT (qui s’appuie sur les calculateurs haute performance

des centres nationaux) pour prendre en compte les diverses sources, la complexité et l’hétérogénéité des milieux.

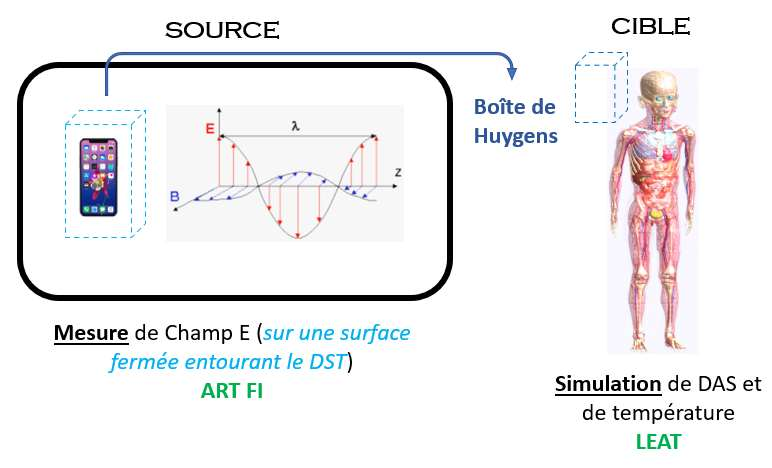

Autrement dit, la mesure (ART-Fi) des champs rayonnés par des dispositifs réels existants sera introduite

dans le logiciel de simulation du LEAT pour l’estimation du DAS dans des modèles humains voxélisés (Cf.

Figure 1).

La plateforme de mesure ART-MAN développée par ART-Fi [Cozza, 2012], [Quelever, 2013], [Aberbour,

2017]. [Pannetrat, 2013] permet d’avoir un accès complet aux caractéristiques des signaux émis par les

dispositifs connectés permettant de générer, à partir d’un ensemble de mesures réalisées sur le dispositif sous test (DST), un modèle de sources équivalentes ayant le même comportement électromagnétique que celui du dispositif [Cozza, 2009]. Ces sources équivalentes permettent d’avoir une description fidèle du comportement du DST qui ne peut être obtenue à travers des approches de simulation pure.

Côté simulation, le LEAT possède une expertise des méthodes numériques et notamment de la méthode

TLM à travers un code de calcul parallèle adapté à la dosimétrie numérique dans des milieux fortement

hétérogènes comme le corps humain. Ce code permet d’estimer les niveaux de champs, de DAS, de densité de puissance (DP) et de température dans les modèles réalistes voxélisés de la virtual family d’IT’IS [Itis].

L’objectif de cette thèse est de prendre part au projet en mettant en place le couplage mesures/simulations.

En prenant en compte la technique de mesure OTA, les champs seront mesurés sur un volume

parallélépipédique « boite de Huygens » qui entoure le dispositif (= sources de rayonnement). Cette « boite » devra être ensuite introduite dans les logiciels de simulations CST et dans le code TLM du LEAT pour exposer différents types de cibles.

Un fois le protocole mis en place, une étude paramétrique sera menée sur un grand nombre de scénarios

réalistes. Différents appareils présents sur les marchés seront testés. L’objectif est de traiter différents

protocoles de simulations sur une gamme de fréquences allant de 0.9 à 26 GHz (LTE, GSM, Bluetooth, Wifi, 5G). Adultes, enfants de tout âge seront exposés dans différentes configurations (position, localisation du dispositif). Les niveaux de DAS, de densité de puissance et de température seront estimés.

Une attention particulière sera portée au cumul de source et à la pénétration des ondes dans les voies

naturelles. En effet avec la montée en fréquence, la répartition de DAS est surfacique et les profondeurs de pénétration dans le modèle de tête diminuent. Il devient donc important d’étudier la pénétration des ondes dans les voies naturelles aux fréquences de la 5G et au-delà.

En complément des mesures de DAS et DP dans divers scénarios, la même approche de couplage entre

simulation et mesure pourra être utilisée pour déterminer les scénarios de propagation dans des

environnements complexes. Les protocoles pour la propagation en champ lointain et en champ proche

pourraient différer légèrement pour mieux s’adapter aux spécificités de chaque situation. Dans le champ

lointain, les simulations serviront à modéliser la distribution des champs autour du dispositif à grande distance, ce qui est crucial pour évaluer l’exposition dans des environnements vastes comme les espaces publics. En revanche, dans le champ proche, la proximité des sources impose une approche plus détaillée des interactions entre les ondes et les objets ou surfaces environnantes, comme le corps humain. En associant les mesures OTA aux modèles numériques, il est possible d’obtenir une caractérisation précise et représentative de la propagation des ondes dans ces configurations, prenant en compte les effets de réflexion, de diffraction et d’atténuation en fonction des différents matériaux et structures.

2.1.1. Mise en place du protocole

La mise en place de la double caractérisation mesures/simulations consiste à mesurer les champs sur un volume parallélépipédique appelé « boite de Huygens » qui entoure le dispositif (= sources de rayonnement).

Cette « boite » sera ensuite introduite dans le code de simulation pour exposer différents types de cibles.

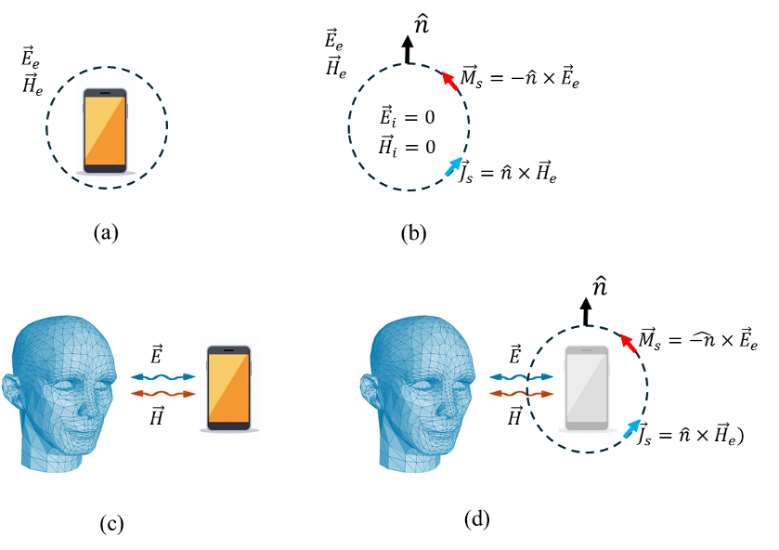

Pour cela, le doctorant étudiera le schéma d’évaluation présenté dans [Derat, 2021, 2022, 2024], [He,

2021] et [Sørensen, 2020]. Le principe d’équivalence en électromagnétique est un concept fondamental qui nous permet de remplacer les sources de champs électromagnétiques (par exemple, une antenne) par des distributions de surface équivalentes de courants électriques et magnétiques. Cependant, le concept général consiste à remplacer un volume d’espace contenant des sources par des sources de surface équivalentes sur une frontière entourant le volume, ce qui rend la région à l’intérieur de la frontière non pertinente pour les calculs du champ à l’extérieur. Il convient donc de noter qu’en général, la boîte de Huygens doit entourer toutes les sources et tous les objets diffusants ce qui est problématique dans le cas de la caractérisation de l’exposition d’un individu. Toutefois, grâce au principe de superposition, on peut étendre le concept de la boîte de Huygens pour inclure des objets à l’extérieur, comme le montre la figure 2. L’utilisation d’une réplique passive de l’antenne dans la figure 2d est nécessaire pour prendre en compte la rétrodiffusion des champs électromagnétiques du modèle humain.

Pour cette partie, les objectifs de la thèse sont :

- En mesure : obtenir la boite de Huygens (champs en amplitude et en phase sur les 6 faces).

- En simulation : développer une méthode pour trouver et optimiser la réplique de l’antenne.

2.1.2. Validation sur dispositifs réels

Le protocole de mesure mis en place servira à une étude paramétrique où un grand nombre de cas sera

testé. Il est envisagé de tester des dispositifs (téléphones, tablettes, …) ayant différents protocoles de

communication (LTE, GSM, UMTS, Bluetooth, Wifi, LoRAwan) émettant dans la gamme de fréquence [0.9 ;

10] GHz. Les cibles exposées seront de sexe, d’âge, de poids et de taille différents.

Par ailleurs, les scénarios d’usage de la technologie 5G sont associés à une exposition des utilisateurs à

plusieurs sources simultanées de rayonnement. En effet, les protocoles de communication 5G mettent en jeux des émissions multiples de signaux ayant des fréquences différentes ainsi que des signaux ayant de larges bandes de fréquences.

Les études porteront sur la définition de protocoles de mesure permettant d’évaluer l’exposition

cumulative locale résultant de plusieurs sources de rayonnement au sein du même dispositif. Le protocole de mesure devra prendre en compte l’influence de l’état de fonctionnement du DST sur l’incertitude de mesure. En effet, les travaux actuels au sein des comités normatifs internationaux (IEC TC 106) ont montré que la modification de l’état du téléphone dans le cadre de la procédure de mesure pouvait avoir un impact significatif sur les niveaux d’exposition estimés.

Via le protocole mis en place des simulations de densité de puissance incidente et de DAS seront effectuées sur différentes cibles à partir des mesures effectuées dans le cas d’un cumul de source.

2.1.3. Étude à 26 GHz

Les autorisations d’utilisation de la bande [3,4‑3,8] GHz, qui constitue la bande principale de la 5G, ont

été attribuées par l’ARCEP fin 2020. Cependant, depuis 2019, des opérateurs expérimentent les fréquences autour de 26 GHz [Arcep]. Les outils de caractérisation de l’exposition devront donc s’adapter à cette future bande. Cette technologie n’est pas encore déployée mais certains téléphones disponibles dans le commerce l’utilisent déjà [Europarl].

En ce qui concerne les cibles, une attention particulière sera portée à l’oreille. A cette fréquence de

26 GHz, la répartition de DAS est surfacique, les profondeurs de pénétration dans le modèle de tête diminuent de manière exponentielle [Kaburcuk, 2020]. Il devient donc important d’étudier à la pénétration des ondes dans les voies naturelles. En effet, Vilagosh et al ont travaillé sur la pénétration de rayonnements pulsés dans le conduit auditif humain [Vilagosh, 2020]. Le modèle comprend les caractéristiques de la région intérieure du pavillon (oreille externe) et le canal auditif. La zone centrale de la membrane tympanique semble être exposée de manière préférentielle et des effets locaux sur de petites régions ne peuvent être exclus. Aussi, il devient important d’avoir un modèle voxélisé de l’oreille très réaliste. Afin d’étudier la pénétration des ondes dans le canal auditif, la distribution de DAS sera évaluée à 26 GHz sur un conduit auditif réaliste et détaillé

2.1.4. Valorisation

La valorisation se fera au travers de conférences (EuCAP, BIOEM, …) et de publications.

2.2. Verrous scientifiques

Un enjeu important du couplage mesures/simulations est la prise en compte de l’interaction avec le

corps humain. En effet, le risque principal sur la partie technique est la difficulté de bien modéliser l’interaction entre le dispositif communiquant et le corps humain dans le couplage mesures/simulations. En effet, le comportement du dispositif, lorsqu’il est en contact avec la cible, est affecté par cette dernière. La stratégie définie est l’utilisation d’une boite d’excitation type Huygens. Les travaux menés par R Pascaud avec la FDTD à grilles duales et par B DERAT seront étudiés et adaptés à nos outils [Pascaud, 2007, 2008], [Derat, 2021, 2022, 2024]. Les travaux menés par Reineix et Guiffaut sur la technique des moments dipolaires pourront être envisagés [Guiffaut, 2016], [Reineix,2016].

Par ailleurs, côté simulation, nous avons affaire à des problèmes électromagnétiques impliquant des

longueurs d’onde autour d’une dizaine de centimètres. Aussi avec la montée en fréquence les dimensions

physiques du corps humain deviennent très grandes par rapport à la longueur d’onde. Par exemple, à 26 GHz, la longueur d’onde est de quelques millimètres contre quelques dizaines de centimètres à 900 MHz. Cela conduit à des problèmes de calcul de taille colossale. Il s’agit d’une limite à laquelle le LEAT est déjà confrontée car le code de calcul temporel FP-EMMA-TLM du LEAT est basé sur une méthode volumique de type différence finie, semblable à la FDTD. Comme toutes les méthodes volumiques, la discrétisation spatio-temporelle doit être suffisamment fine pour tenir compte des zones à fort gradient de champ conduisant à des maillages très denses. Aussi, nos efforts ont porté au cours de ces dernières années sur le développement de nouveaux schémas numériques pour la prise en compte d’objets aux dimensions très faibles devant la longueur d’onde. De plus, le laboratoire possède donc ses propres calculateurs actualisés en CPU.

3. METHODES

L’estimation des niveaux de champs dans les tissus humains nécessitent des moyens expérimentaux et

numériques afin de pouvoir prendre en compte les diverses sources et la grande diversité des personnes

(adultes, enfants, femmes enceintes…). La caractérisation de l’exposition sera faite en tenant compte de cette grande variabilité des paramètres.

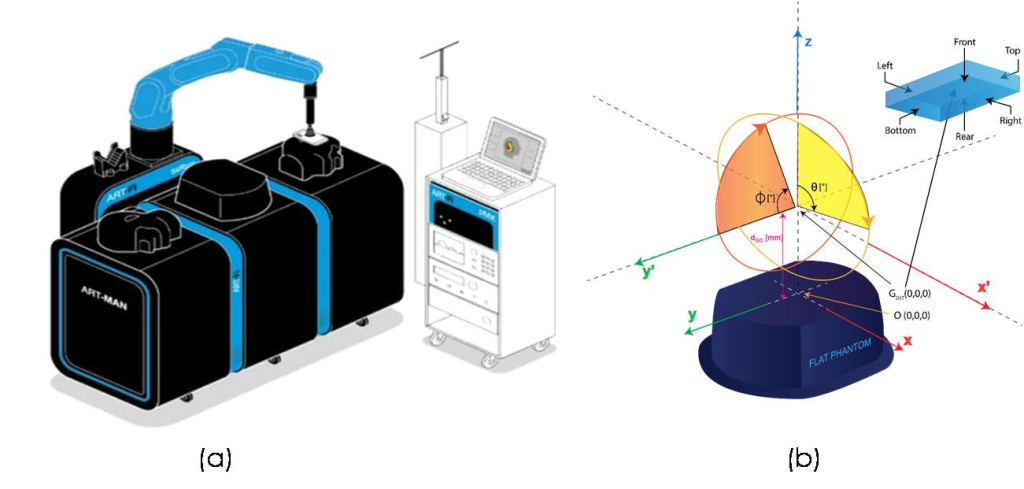

Afin de caractériser la source de rayonnement, la mesure du champ électromagnétique sur une surface

fermée entourant la source doit être réalisée à travers une approche vectorielle. En effet, les informations de l’amplitude et de la phase sont toutes les deux indispensables afin de réaliser la synthèse de la source

équivalente d’Huygens. Dans l’approche développée par ART-Fi, la surface fermée est obtenue à travers la

mesure des 6 faces du dispositif sous test (DST) afin d’obtenir un parallélépipède qui l’entoure.

ART-MAN (voir figure 3.(a)), la plateforme de mesure développée par ART-Fi, est capable de fournir

les mesurandes nécessaires à l’approche de couplage mesures/simulations, à savoir l’amplitude et la phase du phaseur de chacune des composantes vectorielles du champ électromagnétique avec une très haute résolution à la fois dans le domaine spatial et dans le domaine fréquentiel.

Côté simulation, le LEAT a développé un code basé sur la méthode des lignes de transmission (TLM pour

Transmission Line Matrix) qui est une méthode numérique temporelle permettant de modéliser la propagation spatio-temporelle des champs électromagnétiques en discrétisant dans l’espace et le temps les équations de Maxwell. Cette technique considère le domaine de calcul comme un réseau de nœuds interconnectés entre eux par des lignes de transmission qui assurent le transfert des impulsions. Elle est basée sur l’analogie entre la propagation du champ électromagnétique régie par les équations de Maxwell et la propagation des impulsions de tensions et de courant dans un réseau de lignes de transmission [Hoefer, 1985]. Le code du LEAT est basé sur cette méthode qui est moins dispersive que les autres méthodes temporelles, plus physique par son analogie avec les modèles de circuit, et stable de façon inhérente au pas temporel maximum. Elle permet d’éviter le lissage de maillage contrairement aux autres techniques de type FDTD. Le code intègre un module permettant l’utilisation d’un maillage par bloc pour discrétiser plus finement certaines parties sensibles comme les yeux ou les oreilles et offre une solution inconditionnellement stable pour le calcul de l’élévation de température.

De plus, l’avantage de la TLM par rapport à la FDTD réside dans la co-localisation spatio-temporelle de toutes les composantes du champ électromagnétique permettant une meilleure description des interfaces dans les milieux de propagation hétérogènes. Des travaux portant sur la dosimétrie ont montré que la TLM converge beaucoup plus rapidement que la FDTD (ou la FIT), sur les modèles de corps humain hétérogènes, ces modèles présentant un fort contraste de valeurs des paramètres constitutifs [Laisné, 2013]. Cet outil, qui s’appuie sur les calculateurs haute performance des centres nationaux, est donc parfaitement adapté pour répondre aux besoins de la thèse.

Le LEAT dispose en plus du logiciel commercial CST qui sera utilisé en complément. Concernant les

voxels humains, le LEAT a acquis le logiciel Sim4life particulièrement adapté à la dosimétrie numérique. Il

dispose en plus de plusieurs membres de la virtual family (homme et femme adulte, enfant garçon et fille,

femme enceinte, homme corpulent).

| Partenaires | Matériels mis à disposition par chaque partenaire |

| ART-Fi | Logiciel SARLAB, Logiciel TRPLAB, Plateforme de mesure SAR/OTA ART-MAN |

| LEAT | Logiciel CST / Logiciel TLM accessible à distance Au LEAT : Sim4life / Virtual Family Matlab |

4. LES PARTENAIRES

4.1. ART-Fi

Fondée en 2010, ART-Fi a développé un nouvel état de l’art dans la technologie de mesure

électromagnétique (D-PHASE®) qui permet des mesures directes instantanées et précises en champ proche de toutes les caractéristiques des ondes électromagnétiques. ART-Fi se concentre d’abord sur la fourniture de solutions de test innovantes pour l’exposition humaine aux radiofréquences (débit d’absorption spécifique – DAS) afin de permettre exclusivement les nouveaux défis des mesures 5G. Les émissions multiples simultanées sont devenues l’état de l’art de base des technologies sans fil actuelles et seront essentielles dans les évolutions futures des réseaux sans fil. La technologie d’ART-Fi répond donc directement à ce besoin central pour la première fois dans le monde et devient le nouvel état de l’art de la mesure de l’exposition humaine aux RF en remplaçant les approches historiques techniquement dépassées. ART-Fi a intégré sa technologie innovante D-PHASE® dans les gammes de produits ART-MAN et ART-LiNE. La rapidité et la précision des tests permettent de couvrir un large éventail d’applications allant de la R&D à la certification, en passant par la production et le reconditionnement des phases du cycle de vie des appareils sans fil. Ceci est essentiel pour la précision et la couverture des mesures 5G mais aussi pour la garantie apportée aux consommateurs via la réglementation sanitaire. Cette technologie est conforme à la norme de mesure du DAS la plus avancée disponible, la norme IEC 62209-3.

ART-Fi détient plusieurs brevets et a des demandes de brevets en cours concernant les sondes, l’analyse

des signaux vectoriels RF et les fluides de simulation des tissus humains à large bande. En tant qu’entreprise innovante consciente de l’impact sociétal, ART-Fi soutient la dynamique de l’industrie du sans-fil avec la technologie de pointe la plus avancée pour les mesures du rayonnement des antennes, en tenant compte de l’évolution des usages et des attentes des consommateurs.

4.2. Le LEAT

Le Laboratoire d’Electronique, Antennes et Télécommunications (LEAT) a acquis une compétence

internationale reconnue dans le domaine des antennes et de leurs applications. Une de ses activités de recherche consiste à développer des outils de calcul pour la simulation de problèmes électromagnétiques dont la complexité ne permet pas toujours l’utilisation des logiciels commerciaux. Cette complexité est en grande partie liée aux caractères multi-échelle et multi-physique des problèmes rencontrés lorsqu’il s’agit d’étudier les antennes dans leur environnement.

Dans le cadre de ses activités de recherche dans le domaine de l’e-santé, le LEAT s’intéresse fortement à

l’aspect dosimétrie numérique ce qui nous a conduit à développer un code de calcul TLM multi-physique pour permettre le calcul du DAS ainsi que l’estimation de la température au sein des milieux biologiques. Sur cette thématique, le LEAT a participé au cours de ces dernières années au projet MEDUSES2 (ANR ASTRID), portant notamment sur le couplage Electromagnétique-thermique, effectué en collaboration avec le Lab-STICC (Telecom Bretagne) et la DGA TA (Techniques Aéronautiques). Ce projet s’est inscrit dans deux thématiques scientifiques : l’évaluation par simulation des champs et courants induits dans le corps humain et la mise en œuvre d’une plateforme de calcul performante pour la dosimétrie. Cette dernière découle de la nécessité de développer des moteurs de calcul efficaces avec une extension multi-physique, permettant ainsi de prendre en compte des structures fortement hétérogènes et les variations de leurs paramètres constitutifs avec la température.

Le LEAT possède une expertise de la méthode TLM à travers un code de calcul parallèle adapté à la

dosimétrie numérique dans des milieux fortement hétérogènes comme le corps humain. Il permettra d’estimer les niveaux de DAS/DP et de température dans des modèles réalistes voxélisés (virtual family IT’IS) nécessitant des calculs haute performance (HP) du CINES (Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur).

Ce simulateur possède des fonctionnalités très avancées qui n’existent pas dans les simulateurs EM

commerciaux dans le domaine temporel, telles que le raffinement local du maillage avec sous-grille [Ijjeh,

2020], la capacité de gérer des milieux isotropes ou anisotropes dispersifs arbitraires (par exemple, plusieurs tissus humains). Ces fonctionnalités nous permettent de réaliser des simulations 3D pour des scénarios réalistes jusqu’à quelques GHz. Notez qu’avec les méthodes du domaine temporel, une seule simulation est nécessaire pour évaluer le DAS et les champs pour toute la bande de fréquence d’excitation.

Finalement, concernant le développement des codes de calcul, tous les solveurs au LEAT sont parallélisés et peuvent être exécutés sur des machines multiprocesseurs, certains solveurs peuvent également être exécutés sur des machines GPU.

4.3. Modalités des échanges entre les partenaires

Les partenaires travaillent déjà depuis plus d’un an ensemble dans le cadre du projet ANSES

précédemment cité.

Avec les nouveaux moyens de visio-conférence, de fréquentes réunions sont programmées. De même, une équipe TEAMS a été créée pour échanger les documents et fichiers utiles au projet.

La dosimétrie nécessite mesures et simulations, c’est en cela que les deux partenaires du projet sont

complémentaires.

| Partenaires | Encadrants | Co-encadrant | Contributions techniques |

| ART-Fi | Mohammad BAGHERIASL | Mesures : Solutions et Expertise Dosimétriques Vectorielles Large Bande | |

| LEAT | Jean-Lou DUBARD (directeur de thèse) Marylène CUEILLE | Abdelrahman IJJEH | Simulation numérique multi-physique EM et thermique |

4.4. Retombées attendues pour chaque partenaire

Côté LEAT, les travaux du doctorant permettront de faire avancer le projet CLEAR-ISU. Les principales

retombées attendues sont en termes de valorisation. Les résultats obtenus seront présentés au cours de

conférences (EuCAP, APS URSI, BioEM, JNM…) et publiés dans les revues spécialisées.

5. DEROULEMENT PREVISIONNEL

Pendant ces 3 années de thèse, le doctorant va devoir mettre en place le protocole de double caractérisation de l’exposition. D’abord sur une antenne test, il devra développer la méthode de mesure pour avoir une boite de Huygens fiable et exploitable par le logiciel de simulation.

A la fin de chaque phase, un bref rapport sera écrit sur l’avancement de la thèse et sur les recherches

effectuées.

La répartition prévisionnelle du temps sera donc :

- 1ère année / 2ème année

- Mise au point d’un protocole de double caractérisation : test sur une antenne canonique

o Mesures : obtention de la boite de Huygens

o Simulations : développement d’un modèle simplifié de la source - Réunions bihebdomadaires avec les encadrants du LEAT

- Rapport d’avancement annuel.

- Mise au point d’un protocole de double caractérisation : test sur une antenne canonique

- 2ème année / 3ème année

- Validation du protocole de double caractérisation sur différents dispositifs du marché.

- Etude paramétriques de l’interaction avec différents types de cibles

- Etude de la pénétration des ondes dans le conduit auditif à 26 GHz

- Réunions bihebdomadaires au sein du laboratoire

- Rapport d’avancement annuel.

- 3ème année

- Synthèse des travaux

- Rédaction de la thèse

- Réunions bihebdomadaires avec les encadrants du LEAT

L’accès à CST et au code TLM pouvant se faire à distance, il a été convenu entre la société ART Fi et le

LEAT que le candidat serait basé sur le site d’ART-Fi mais qu’il ferait des périodes au LEAT à définir en

fonction de l’état d’avancement et des besoins

6. REFERENCES

[Aberbour, 2017] Aberbour L, “Electromagnetic field measurement system”, 2017;(EP 3 187 887 A1).

[ANSES] https://www.anses.fr/fr/system/files/APREST%202023-RF.pdf

[Arcep] https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/experimentations-5g-en-france/tableau-de-bord-des-experimentations-5g-en-france.html

[Aricioglu, 2021] B. Aricioglu et al. “Thermal Effects of 5G Frequency EM Waves on Ocular Tissue”, ACES JOURNAL vol 36 N4, April 2021.

[Bakker, 2010] JF Bakker “Assessment of induced SAR in children exposed to electromagnetic plane waves between 10 MHz and 5.6 GHz”. Phys Med Biol 2010; 55:3115–30

[Blackman, 1977] C. Blackman et al., “Measurement of microwave radiation absorbed by biological systems: 2. Analysis by Dewar‐flask calorimetry,” Radio Science, vol. 12, no 6S, p. 9-14, 1977.

[Bücking, 2017] T. M. Bücking et al., “From medical imaging data to 3D printed anatomical models”, PloS one, vol. 12, no. 5, 2017.

[Chou, 1996] C.K. Chou et al., “Radio frequency electromagnetic exposure: Tutorial review on experimental dosimetry.” Bioelectromagnetics: Journal of the Bioelectromagnetics Society, The Society for Physical Regulation in Biology and Medicine, The European Bioelectromagnetics Association, vol. 17, no 3, p. 195-208, 1996.

[Clemens, 2001] M. Clemens et al., “Discrete Electromagnetism with the Finite Integration Technique,” Progress in Electromagnetics Research, vol. 32, 65-87, 2001.

[Cozza, 2009] Cozza Aet al, “On the Dispersive Nature of the Power Dissipated Into a Lossy Half-Space Close to a Radiating Source. IEEE Transactions on Antennas and Propagation”. 2009;57(9):2572-2582. doi:https://doi.org/10.1109/tap.2009.2027143

[Cozza, 2012] Derat B, Pannetrat S, Cozza A. “System for measuring an electromagnetic field”. 2012;(WO 2011/080332).

[CST] https://www.3ds.com/products-services/simulia/products/cst-studio-suite/

[Derat, 2021] B. Derat et al., «Base Station Specific Absorption Rate Assessment Based on a Combination of Over- The-Air Measurements and Full- Wave Electromagnetic Simulations», 2021 In: Antenna Measurement Techniques Association Symposium (AMTA). ISSN: 2474-2740. DOI: 10.23919/AMTA52830.2021.9620622

[Derat, 2022] B. Derat et al., “Numerical and Experimental Validation of Near-Field Power Density Reconstruction from Radiative Field Measurements,” 2022 Antenna Measurement Techniques Association Symposium (AMTA), Denver, CO, USA, 2022, pp. 1-6.

[Derat, 2024] B. Derat et al., «Absorbed Power Density Assessment Using Simulation-Augmented Over-The-Air Measurement», 2024 In: IEEE Access (Volume: 12), pp. 28122 – 28140. ISSN: 2169-3536. DOI :

10.1109/ACCESS.2024.3368385.

[Europarl] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf

[Gallucci, 2024] S. Gallucci et al., “Exposure Assessment for Wearable Patch Antenna Array at Millimeter Waves,” in IEEE Access, vol. 12, pp. 80223-80232, 2024.

[Gosselin, 2014] M.-C. Gosselin et al., “Development of a new generation of high-resolution anatomical models for medical device evaluation: The virtual population 3.0”, Phys. Med. Biol., vol. 59, no. 18, pp. 5287-5303, 2014.

[Guiffaut,2016] C. Guiffaut, et al., “Modèle équivalent dipolaire large bande d’antennes pour implantation sur porteur “, 18ème Colloque International et Exposition sur la Compatibilité Electromagnétique – CEM 2016 – Rennes, France, juillet 2016.

[He, 2021] W. He et al., “Fast Power Density Assessment of 5G Mobile Handset Using Equivalent Currents Method”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 69, no. 10, pp. 6857-6869, Oct. 2021.

[Hirata, 2021] A. Hirata et al, “Human exposure to radiofrequency energy above 6 GHz : review of computational dosimetry studies”, Physics in Medecine & Biology, 2021.

[Hoefer, 1985] W. J. R. Hoefer, “The Transmission-Line Matrix Method–Theory and Applications,” IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 33, no. 10, pp. 882–893, Oct.1985.

[ICNIRP, 2020] ” Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz)”, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Health Phys., Health Physics. 2020, 118 (5), 483-524.

[IEEE Standard, 2019] “IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields, 0 Hz to 300 GHz,” in IEEE Std C95.1-2019 (Revision of IEEE Std C95.1-2005/ Incorporates IEEE Std C95.1-2019/Cor 1-2019) , vol., no., pp.1-312, 4 Oct. 2019.

[Ijjeh, 2020] A. Ijjeh et al. “Time-Domain Numerical Dosimetry in Realistic Human Model Using non-Conformal Meshing.” 2020 IEEE USNC-CNC-URSI North American Radio Science Meeting (Joint with AP-S Symposium). IEEE, 2020.

[Itis] https://itis.swiss/virtual-population/

[Johns, 1987] P.B. Johns, “A symmetrical condensed node for the TLM method,” IEEE Trans. Microw. Theory Techn, vol. 35, no. 4, pp. 370–377, Apr. 1987.

[Kaburcuk, 2020] F. Kaburcuk et al, “Electromagnetic Waves Interaction with a Human Head Model for Frequencies up to 100 GHz”, ACES JOURNAL,613-621, 2020.

[Kapetanović, 2023] A. L. Kapetanović et al., “Area-Averaged Transmitted and Absorbed Power Density on a Realistic Ear Model,” in IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology, vol. 7, no. 1, pp. 39-45, March 2023.

[Keshvari, 2005] J Keshvari et al “Comparison of radio frequency energy absorption in ear and eye region of children and adults at 900, 1800 an 2450 MHz”. Phys Med Biol 2005;50:4355–4369.

[Kodera, 2018] S. Kodera et al, “Temperature Rise for Brief Radio-Frequency Exposure Below 6 GHz” IEEE, 65737-65745, 2018.

[Laisné, 2013 ] A Laisné et al . “Comparison of finite integration technique (fit) and transmission line matrix (tlm) for numerical dosimetry in hf/vhf band.” Electromagnetic Compatibility (EMC EUROPE), 2013 International Symposium on. IEEE, 2013.

[Li,2015] C Li et al “Generation of infant anatomical models for evaluating the electromagnetic fields exposure.” Bioelectromagnetics, 2015 36:10–26.

[Lim, 2023] H Lim, “Exposures to radio-frequency electromagnetic fields and their impacts on children’s health – What the science knows?”, Current Opinion in Environmental Science & Health, Volume 32, April 2023, 100456

[Liorni, 2016] I Liorni, et al “Exposure assessment of one-year-old child to 3G tablet in uplink mode and to 3G femtocell in downlink mode using polynomial chaos decomposition. Phys. Med. Biol. 2016, 61, 3237–3257.

[Lundgren, 2021] J. Lundgren et al., “A Near-Field Measurement and Calibration Technique: Radio-Frequency Electromagnetic Field Exposure Assessment of Millimeter-Wave 5G Devices”, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 63, no. 3, pp. 77-88, June 2021.

[Morelli, 2021] M.S. Morelli et al, “Numerical Analysis of Electromagnetic Field Exposure from 5G Mobile Communications at 28 GHz in Adults and Children Users for Real-World Exposure Scenarios”, 18, 1073 Public Health, January 2021

[Nakae, 2020] T. Nakae et al, “Skin temperature elevation for incident power densities from dipole arrays at 28 GHz”, IEEE access, 2020.

[Pannetrat, 2013] DERAT B, PANNETRAT S. “Measuring an electromagnetic field”, 2013;(EP 2 610 628 A1).

[Pascaud, 2008] R Pascaud et al.,”MF WongExposure assessment using the dual-grid finite-difference time-domain method”, IEEE microwave and wireless components letters, 2008

[Pascaud, 2007] R. Pascaud “Nouveaux schémas rapides pour la méthode des différences finies dans le domaine temporel (FDTD). Application à la simulation d’antennes environnées”, these, INSA Rennes.

[Podebrad, 2003] O. Podebrad et al., “New flexible subgridding scheme for the finite integration technique,” IEEE Trans. Magn., vol. 39, no. 3, pp. 1662-1665, May. 2003.

[Poljak, 2017] D. Poljak et al, “Electromagnetic-thermal analysis for human exposure to high frequency (HF) radiation”, Int. J. of Design & Nature and Ecodynamics. Vol.12, no 1 (2017) 55-67.

[Qi, 2017] Qi Y et al, “5G Over-the-Air Measurement Challenges: Overview. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility”, 2017;59(6):1661-1670. doi:https://doi.org/10.1109/temc.2017.2707471

[Qi, 2024] Qi Y et al “Over the Air Measurement for Wireless Communication Systems. Artech House”, 2024.

[Quelever, 2013] Quelever K et al, “Composition simulating the dielectric properties of the human body and use thereof for sar measurement”, 2013;(WO 2013/079621 A1).

[Reineix, 2016] A. Reineix, et al., “Modèle dipolaire de rayonnement d’antennes obtenu à partir de diagrammes de rayonnement en vue d’applications antenne sur porteur “, 18ème Colloque International et Ex-position sur la Compatibilité Electromagnétique – CEM 2016 – Rennes, France, juillet 2016.

[Sacco, 2024] G. Sacco et al., “Physical Interactions Between Millimeter Waves and Human Body: From Macro- to Micro-Scale,” in IEEE Journal of Microwaves, vol. 4, no. 3, pp. 318-328, July 2024.

[Sørensen, 2020] M. Sørensen et al., “Assessment of the Huygens’ Box Method With Different Sources Near Obstacles,” in IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, vol. 62, no. 2, pp. 433-442, April 2020.

[Vilagosh, 2020] Z. Vilagosh et al “Computer simulation study of the penetration of pulsed 30, 60 and 90GHz radiation into the human ear” 10:1479, 2020

[Wang, 2006] J. Wang, et al “FDTD calculation of whole-body average SAR in adult and child models for frequencies from 30 MHz to 3 GHz,” Phys. Med. Biol., vol. 51, no. 17, p. 4119, 2006.

[Weiland, 2008] T. Weiland et al., “A practical guide to 3-D simulation,” in IEEE Microwave Magazine, vol. 9, no. 6, pp. 62-75, December 2008.

[Wiart, 2008] J. Wiart, “Analysis of RF exposures in the head tissues of children and adults.” Phys.Med. Biol, 2008, 53(13): 3681–3695. doi:10.1088/0031-9155/53/13/019

[Yacoob, 2012] S. M. Yacoob et al., “FDTD analysis of a noninvasive hyperthermia system for brain tumors,”. Biomedical engineering online, vol. 11,pp. 1-22. August, 2012.

[Yee, 1966] Kane Yee, “Numerical solution of initial boundary value problems involving maxwell’s equations in isotropic media,” in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 14, no. 3, pp. 302-307, May 1966.